社会教化学習会「社会問題と念仏者」開催

名称 「社会問題と念仏者」

日時 2017年12月1日 15時より19時まで

会場 北海道教務所 教研室

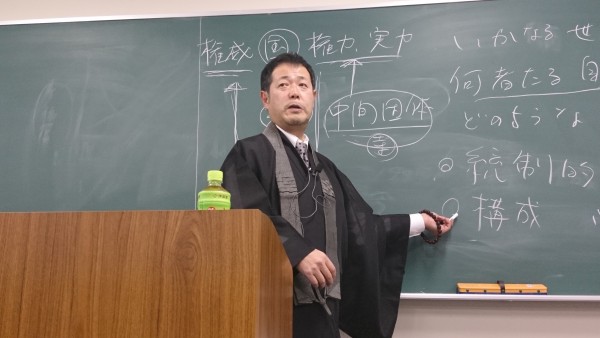

講師 金石潤導氏(南第三組 開正寺住職)

講題 「いかなる世、時代にあって何者たる自分がどのような態度決定するのか」

内容 公開学習会(講義)、部門内学習会(座談)

参加人数 21名

参加寺院数 15カ寺

宮本部長の提言を踏まえて「いかなる世、時代にあって何者たる自分がどのような態度決定するのか」というご講師の提起のもとでご講義を頂きました。

■はじめに

12月1日に北海道教務所において「社会問題と念仏者Ⅰ」が開催されました。当研修会は、全ての僧侶・坊守・寺属を対象に本年度は二回開催予定の研修会の第一回目となります。特定の社会問題の専門家の養成ではなく、個々人に問題が内在化していることを宗教者の立場から確認する場でありたいという願いのもとで実施致しました。ご講師は、北海道教区教化本部長として社会教化の各部会を俯瞰して関わってこられた金石潤導師(南第三組 開正寺住職)をお迎え致しました。内容は当部門の宮本部長による提言から始まり、それを受けての講義、その後に部門員を対象とした座談会を実施致しました。

■講義内容

私たちの身を置いている世・時代であって、私たちは何者であるか、その主体はどのような態度決定をするか。

真宗僧侶として宗祖の教えに聞き、僧侶として生活を送っているものが世・時代といった時、五濁の世、無仏の時と抑えられるのではないか。そういう時代を具体的に受け止めているのだろうか。世とか時代といった時、その時代時代に人間に顕在化する問題は違うのではないか、と金石氏は述べる。

宮本部長の提言にあった「社会問題に言われるところの問題とは何か」について、いつの世でも人間の引き起こす問題性が社会に惹起して来たものであり、良かれと思って為したものが思いと逆効果となるものを「社会問題」である、と述べる。

『末法燈明記』(聖典366頁)によると、宗祖は自身の時代を、僧侶が妻子を持って生活し、出家者が子を脇腹に抱えながら酒屋を飲み歩く、戒律の絶えた末法の世にありながら、浄土の教えが生き生きとはたらいていると押さえられていると金石氏は指摘する。そして、その教えが私達の時代に届けられた時に、今の時代とはどういう時代なのかを僧侶としてよく認識する必要がある、と述べる。

○「いかなる世、時代にあるのか」

教学員の中島岳志氏による今の時代についての考察によると、「現実」という言葉に反対語を考えることで「今」という時代を理解する手法がある。戦後を25年周期に3つに区分し、1945年から70年前後を復興からの経済成長を追い求めた「理想の時代」、そこから95年までは経済の頭打ちによって現実をフィクションに求めた「虚構の時代」とし、この時代の幸福度は若年層が低く、高齢になる程右肩上がりに高くなるデータがある。一方で、95年から現在までを現実の反対語を設定することが不可能な「不可能性」の時代と押さえ、中年層の幸福度は低いが、若年層と高齢者の幸福度は高い時代とされる。原発再稼働に賛成するのは今の若年層であり、理想にも虚構にも逃避することも出来ず、先の見通しが見えないことから今が幸せであれば良いという傾向があると分析する。他方で、今を生きながらも生にリアリティが実感できないために、ネット右翼の台頭による戦争賛美や自殺の方法が書かれたマニュアル本が売れ、死を眼前にぶら下げることで生のリアリティを求めていく(生の希薄)問題が惹起している。金石氏は、このような時代を認識した上で、宗教者が処方箋として何を提言し明示できるのかが問われている、と述べる。

では、そういう時代にあって、真宗僧侶として宗祖の教えを聞く一人として、何者たる自分があるか。

○何者たる自分

金石氏は、宗祖が『教行信証』を書かれた動機は、後序に記された承元の法難であると理解する。宗祖にとって承元の法難は「ただ念仏」により救われる吉水の門下であると確実視された契機であり、朝廷の権力をもって念仏者を排除した「法に背き義に違」する行為を 「猥りがわしく」(聖典398頁)と断罪した事件である。

そもそも、国(国家・国体)の有する「権力」とは、「実力」(経済力・軍事力など)をもって強制的に民衆を同意・服従させる能力であるが、その実力を民衆に直接行使させないように弱者の防波堤となったものが教法を持った国と民衆の中間団体である寺院である。しかし、その中間団体に所属し、権力に対抗する一方で、国の持つ「権威」(民衆の方から自発的に服従する力)には迎合して戦争協力やハンセン病患者の隔離政策といった国策に加担していった大谷派の歴史を鑑み、思慮のないまま「猥りがわしく」宗祖の教えを聞いているのが「何者たる自分」である私たち宗教者ではないか、と指摘する。

また、金石氏は、宗祖が「凡情は不成である。清心を発こすが水に画を描いたようなものだ」という善導大師というお言葉を『教行信証』に引用されなかった理由として、凡夫は清らかな心を発せないというお立場であったのではないかと述べる。では、清心を起こせない我々僧侶は目前の問題を黙って見過ごしていいのか。これについて、金石氏は、宗門には「理念」があるとし、宗憲を生み出そうとした理念について述べられた酒井義一氏の言葉を取り上げ、「矛盾の中で呻きながらも道を求めた教団人の背中を押したのは歎異の精神である。親鸞に背くが故に私たちは歩むのである。凡夫なるが故にその分を尽くすのである」と教団人として歩むべき道を示唆する。

○どのような態度決定するか

金石氏は、後序の「信順を因とし疑謗を縁として」(聖典400頁)の文言を引かれ、願い(無三悪趣)と現実(三悪趣)という矛盾する二つの概念が重なり合う場で本願念仏の教えに出遭った私たち真宗僧侶が、思う思わざるに関わらず不安や悲しみの中に生きる現状を突きつけられている最中にどのような態度決定するかが真宗僧侶として問われているのではないか、と述べる。その一例としてアイヌ差別問題を挙げ、北海道に身を置く者として預かり知らないでは済まず、また問題に取り組んだとしても「やったこと」と「許し」の等価交換はできず、その歴史を踏み付けながら成り立っている一人としてその歴史を担い続けるしかない、と締められた。

■座談会

講義後に部門内座談としてご講師・部門員・執行部で行いました。内容として、提言にもあった、大谷派僧侶がなぜ社会問題に関わるのか、その必要性について主に話し合われるものでした。また、社会問題の構造や宗派声明の是非などについても話し合われました。

・色んな問題に関わっていたら抱えきれない、かじるだけなら関わらない方が良いというが、痛みを抱えた人を通しているから出てくる言葉がある。何かを成し遂げようとするから社会問題を遠ざけてしまう。

・社会問題の「問題」とは痛み・苦しみの歴史。毎日の法務は痛み・悲しみの付随するものであるが、僧侶としてそこに対峙しているか。(以上、発言を抜粋)

■所感

学習会中に「立ち位置」という文言をよく耳にしましたが、社会問題から極力目を向けていたいという私の立ち位置はどこにあったか自問すると、問題を解決しなければならないという使命感を背負わされるという立場から社会問題に携わろうとする私がいました。

痛み(苦しみ・悲しみ)に目を閉じ耳を塞ぎ、宗門という権威におもねり安穏とする私に、社会問題の「問題」が突きつけるもの。それは痛みを伴う人々を見捨てませんという立場には既になく、実は見捨てられている側であったのではないかと知らされたとき、活動家を標榜せんとしていた私がいたことに愕然としました。

提言では社会問題を「人間の問題」と換言しましたが、社会の構成要素の一人の私であると同時に、真宗僧侶として無三悪趣の課題として突きつけられた時、私にできることは問題の解決ではなく、どこまでも痛みを伴う人の声を聞くことと、縁によって痛み・痛ませる両面を持つ一人(いちにん)として「何者たる自分か」とお聖教に聞くしかない、と頂戴しました。

報告者 宮本尊文